不動産業界で転職をご検討の方!

宅建Jobに相談してみませんか?

※経験や資格は問いません。

ビル管理は「楽」な仕事なのでしょうか。それとも「きつい」仕事なのでしょうか。

実はビル管理の仕事は、何を重視するかで楽に感じるかが分かれます。

なぜなら、不規則な勤務がある一方で、プライベートの時間を確保しやすい勤務形態だからです。また、覚えることが多い一方で、資格取得の意欲さえあれば収入アップが可能という一面もあります。

今回はビル管理の仕事内容や良い面・悪い面について、必要な資格の話などを交えながらお伝えします。紹介する情報を参考に、ぜひ就職活動に役立ててください。

この記事・サイトの監修者

棚田 健大郎

保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、FP2級など多数保有

不動産業界歴10年以上。元上場企業不動産会社エイブルの営業マン。3000人の社員の中で、仲介手数料売り上げ金額第1位となるトップセールスを記録。個人のYouTubeチャンネル“棚田行政書士の不動産大学”では、登録者数20万人以上。

この記事・サイトの監修者

棚田 健大郎

保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、FP2級など多数保有

不動産業界歴10年以上。元上場企業不動産会社エイブルの営業マン。3000人の社員の中で、仲介手数料売り上げ金額第1位となるトップセールスを記録。個人のYouTubeチャンネル“棚田行政書士の不動産大学”では、登録者数20万人以上。

目次

1.ビル管理(ビルメンテナンス)の仕事内容とは

ビル管理とは、ビルなどの建物を安全・快適に利用できるよう管理する仕事です。

管理するのは、オフィスビルや商業ビルだけではありません。学校やホテル、病院など幅広い建物でビル管理の仕事が必要とされています。

詳しい仕事内容や必要な資格については、以下で紹介します。

1-1.「系列系」と「独立系」で管理物件が異なる

同じビル管理の仕事でも、勤める管理会社が親会社のグループに属している「系列系」か、親会社を持たない「独立系」かによって管理する物件に違いがあります。

独立系:会社が個別に契約した物件を管理

たとえば不動産会社を親会社に持つ系列系なら、自社の所有するビルなどを主に管理します。鉄道会社が親会社であれば、駅ビルや駅舎などを主に管理する場合が一般的です。

一方で独立系は、会社が入札で取ってきた物件を管理します。配属される現場は、会社の得意分野によってそれぞれです。ビルがメインなこともあれば、病院や学校などを管理する場合もあります。

1-2.「常駐型」と「巡回型」で仕事内容が異なる

ビル管理には、大きく分けて「常駐型」と「巡回型」の2つの勤務形態があります。

それぞれ仕事内容が大きく違うため、就職する会社を選ぶ際は知っておく必要があるでしょう。

巡回型:複数の施設をまわる

常駐型は、規模の大きな建物に多い勤務形態です。建物が大きいほど設備が複雑になるため、いつでも点検や修繕が行えるように一定数のメンバーが常に勤務しています。

一方で巡回型は、規模の小さなビルやマンションなどを複数まとめて管理する勤務形態です。車や電車などで移動しながら、複数人のチームで現場を巡るのが一般的です。

常駐型と巡回型、どちらが良い悪いといったものではありません。常駐型は1つの施設に対する知識や理解の深さを求められる、巡回型は効率良く複数の現場を管理するスピード感が求められるという違いがあります。

1-3.ビル管理の業務内容

ビル管理の具体的な業務内容は、現場の規模や設備の種類によって異なります。しかし大きく分ければ、以下の業務内容のうち複数を担当するのが一般的です。

| 業務 | 内容 | 具体的な仕事 |

| ①清掃管理業務 | 美しい見た目や衛生的な環境を維持するための掃除 | ・建物内の清掃

・各設備の清掃 ・建物周りの清掃 など |

| ②衛生管理業務 | 健康的で快適な環境を維持するための点検や清掃 | ・空気環境の測定や空調関連の清掃

・水質検査や給排水設備の清掃 ・害虫などの駆除対策 ・廃棄物の処理 など |

| ③設備管理業務 | 設備を問題なく動かすための監視や点検、整備 | ・電気関連設備の監視や点検、整備

・空調、ボイラー設備の監視や点検、整備 ・エレベーター、エスカレーターの監視や点検、整備 など |

| ④建物・設備保全業務 | 建物・設備の安全を守るための点検調査 | ・建築構造物の点検調査

・変電、発電設備の点検調査 など |

| ⑤警備防災業務 | 建物や設備の安全を確保するための点検調査 | ・建築の構造の点検調査

・建築設備の点検調査 など |

| ⑤警備防災業務 | 建物や利用者を守るための巡回や点検 | ・立哨や巡回などの警備

・消防用設備の点検や管理 ・駐車場の管理 など |

| ⑥その他 | 施設を運営するために必要なサービス | ・受付業務

・建物利用者への案内 ・電話対応 など |

問題なく建物を利用するために、さまざまな業務を行うのがビル管理の仕事です。

上記の他にも、設備の異常が発見されたときの専門業者の手配や簡単な修繕も業務内容に含まれます。

1-5.「ビルメン」と「ビル管理」の違い

「ビル管理」について調べていると「ビルメン」という言葉が出てきますが、この2つの言葉は同じ意味です。

ただし、「ビルメン(ビル管理)」と「設備管理」は微妙に違います。

| 呼び名 | 業務内容 |

| 設備管理 | 設備の点検や修繕、監視 |

| ビルメン(ビル管理) | 設備の点検や修繕、監視

清掃 警備 など |

つまり、ビルメン(ビル管理)の仕事に設備管理の業務が含まれています。このあたりのニュアンスの違いに注意すると、イメージに近い求人が探せます。

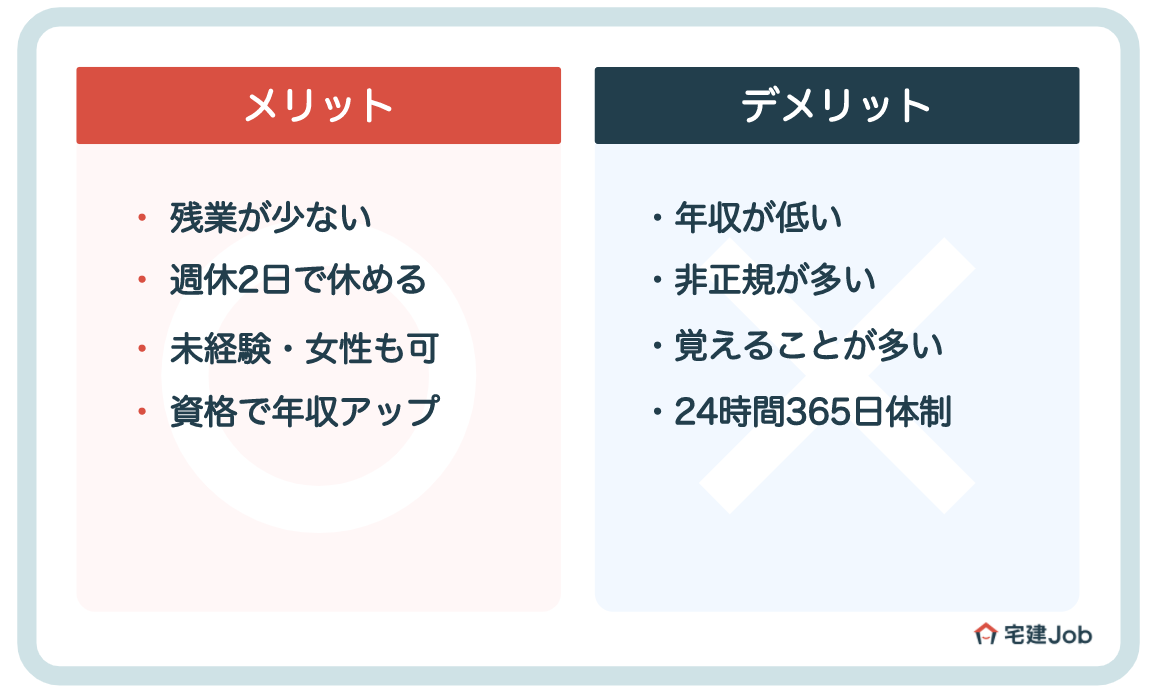

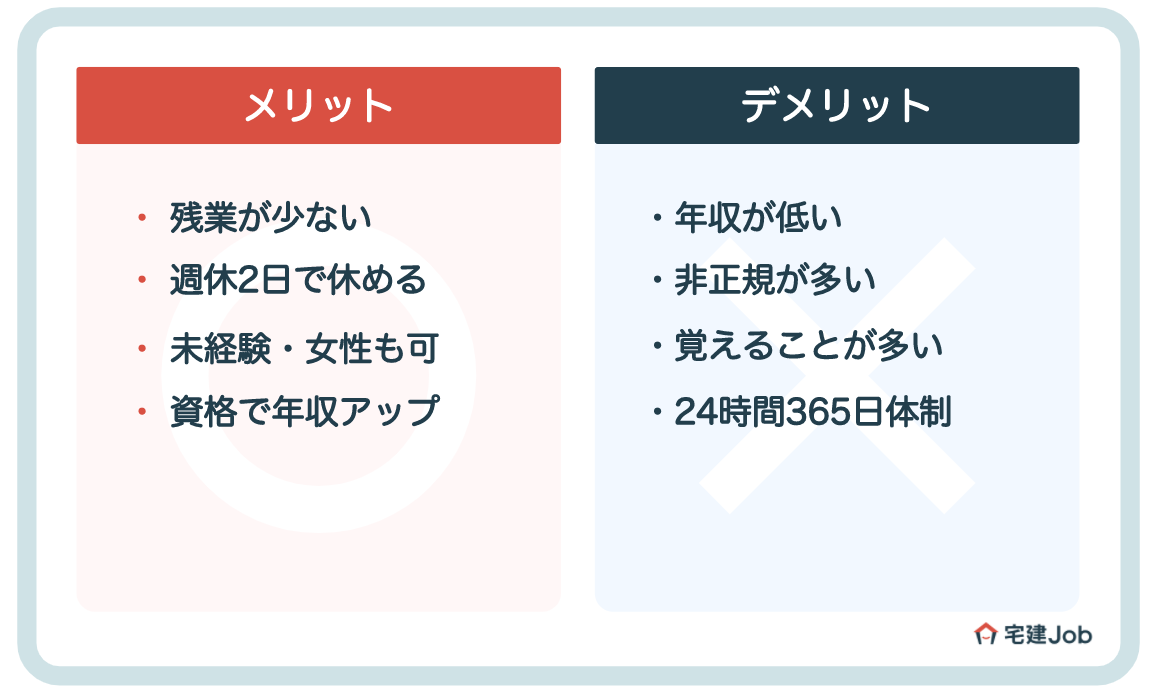

2.ビル管理の仕事につくメリット

ビル管理はメリットの多い仕事です。以下で具体的に紹介します。

2-1.シフト勤務が多く、残業は少なく休みも週休2日でとれる

ビル管理と言えば、「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

たしかに汚水槽の点検や電気設備を扱う仕事など、汚い・危険に当てはまる仕事はたまにあります。

しかし、業務全体で見ればそれほどきつい仕事とは言えません。肉体労働的な作業は一部のみで、体力的な負担は少なめです。

また、ほとんどの現場がシフト制勤務のため、決められた時間に帰れます。独立系の会社では多少残業が発生する現場もありますが、基本的には残業が少なく、休みが取りやすい職場環境と言えるでしょう。

2-2.未経験・女性でも働くことが出来る

ビル管理業界は慢性的な人手不足のため、未経験者でもビルメンとして就職可能です。

とくに独立系は、資格を持っていない人や関連知識がない人でも応募可能な求人が多くあります。

また、女性であってもビル管理の仕事に就くことは可能です。女子寮の管理など、女性のビルメンが必要な現場があります。

未経験者からビルメンを目指すにあたっては、将来的に仕事がなくなる可能性が低い点も大きなメリットです。ビル管理は成熟産業のため需要が安定しており、これから先も必要とされるでしょう。

2-3.資格を活かして年収アップできる

資格を活かして年収アップできる点は、意欲がある人にとっては大きなメリットと言えます。

会社にもよりますが、資格を持っているだけで手当がつくのが一般的です。

先ほど紹介したビルメン4種の資格にくわえて「建物環境衛生管理技術者(ビル管理士)」などのような上位資格を取得すれば、年収アップだけではなく待遇の良い職場への転職も簡単になります。

3.ビル管理の仕事につくデメリット

ビル管理の仕事には、デメリットもあります。以下で具体的に紹介します。

3-1.平均年収は低く非正規が多い

ビル管理の仕事は非正規の求人も多く、平均年収は低めです。

ビル管理スタッフの初年度年収目安:103万円 〜 287万円

ただし設備に関する専門知識を身につけたり、資格を取得したりすることで収入は上げていけます。より難易度の高い資格を取得していけば役職も上がりやすく、給料のベースアップも可能です。

3-2.覚えることが多い

ビル管理の仕事は楽という噂もありますが、実際は覚えることの多さに大変さを感じる場合もあります。

たとえば設備の名前や仕組み、点検項目など、メンテナンスの知識は必ず覚えなければいけません。設備の種類が多い現場ほど、覚える項目は多くなるでしょう。

そのため、業務の幅広さに対して給料が見合わないと考えてビルメンを辞める人も多くいます。新しい知識や技術の習得を苦に思わない人に向いている仕事と言えるでしょう。

3-3.24時間365日体制の勤務形態

ビル管理の仕事は、24時間365日体制のシフト勤務が一般的なため、以下のようなデメリットがあります。

- 周りと休みを合わせづらい

- 夜勤や宿直がある

実際には複数のメンバーで現場を回すため、休みは問題なく取れます。しかし平日が休みになる場合も多く、家族や友人と休みを合わせづらい傾向があります。

また、人によっては、夜勤や宿直(24時間勤務)などの不規則な勤務が体質的に合わない場合もあります。そういった場合は、昼勤務だけの求人を探してみるのも一つの方法です。正社員で昼間だけの求人は少ないものの、身体の負担は減らせます。

4.ビル管理の仕事に向いている人

ビル管理の仕事内容や、ビル管理の仕事につくメリット・デメリットを解説してきました。

こうした中、「ビル管理の仕事に向いている人」には、どのような特徴があるのでしょうか。ここでは次の2つの点を紹介します。

- スキルアップする意思がある人

- 不規則な勤務形態に抵抗が無い人

4-1.スキルアップする意思がある人

まず1つ目は「スキルアップする意思がある人」です。

ビル管理の世界では、さまざまな設備を扱います。ボイラーや給排水、電気や空調など、専門知識を要するものも少なくありません。仕事で活躍したいなら、スキルアップは不可欠です。

また後ほど紹介するように、ビル管理の世界にはたくさんの資格があります。「資格が無ければできない業務」も多いです。

コツコツと継続できる人、スキルアップを怠らない姿勢のある人にこそ、向いている仕事だと言えるでしょう。

4-2.不規則な勤務形態に抵抗が無い人

また「不規則な勤務形態に抵抗が無い人」も、ビル管理の仕事に向いています。

ビル管理の仕事では、夜勤や宿直があります。深夜時間帯の勤務があるかと思えば、勤務後の翌朝と次の日が休みになるなど、不規則になりがちです。

休憩時間が長くなったり、仮眠時間が与えられることもあります。体力的なハードさはありませんが、「不規則なスケジュールでも体力的に問題ない」という人でないと、体調を崩してしまうこともありそうです。

5.ビル管理の仕事に就くには

実際に「ビル管理」の仕事に就くには、どのような方法があるのでしょうか。「資格」の話を中心に紹介します。

5-1.資格は必要か

ビル管理の仕事は、無資格でも就職可能です。

しかし設備の点検作業には専門資格が必要な場合が多いため、就職後に資格を取得していくのが一般的です。

とくに系列系の会社では資格の取得を求められる傾向が強く、日常の仕事をこなしながら勉強に励む姿勢が必要とされます。

役立つ資格は多数ありますが、「ビルメン4点セット」と呼ばれる以下の国家資格が代表的です。

- 第二種電機工事士

- 危険物取扱責任者乙種4類

- 二級ボイラー技士

- 第三種冷凍機械責任者

これらの資格は難易度が低めのため、ビル管理の仕事に就くと初めに取得する資格として有名です。

5-2.関連資格を取得する

もしビル管理の仕事で活躍したいなら、先ほど紹介した「ビルメン4点セット」は、ぜひとも早期に取得しておくべきです。

もちろん、資格がなくても就職は可能です。ただし「資格が無ければできない業務」も意外と多くあります。それぞれの資格について、簡単に紹介しておきましょう。

5-2-1.第二種電気工事士

ビルメンテナンス業界を代表する資格が「第二種電気工事士」です。

具体的には「電気設備の工事」を行う際に必要となる国家資格で、合格率は60%〜70%となっています。40時間から60時間程度の学習時間で合格できるので、早めに取得しておくことをオススメします。

なお、試験詳細については、次の公式サイトを参考にしてください。

第二種電気工事士試験 | ECEE 一般財団法人電気技術者試験センター

5-2-2.危険物取扱者乙種4類

「危険物取扱者乙種4類」は、ガソリンや過酸化水素など、消防法で定められ「危険物」を取り扱うのに必要となる資格です。

甲種、乙種、丙種の3種類がありますが、受験者の7割は「乙種4類」試験を受験しています。「乙種4類」を取得すると、ガソリン、軽油、灯油、重油などの取り扱いが可能になります。

合格率は30%〜40%で、1ヶ月半くらい勉強すれば合格できると言われています。詳細は次の公式サイトをチェックしてみてください。

5-2-3.二級ボイラー技士

ボイラーを取り扱うのに必要な資格が「二級ボイラー技士」です。

求人情報を見ると「二級ボイラー技士」取得者を優遇するものが多いため、転職を成功させたいなら、ぜひ取得しておくとと良いでしょう。

合格率は50%〜60%で、合格に必要とされる時間は100時間です。試験詳細については、次の公式サイトを参考にしてください。

5-2-4.第三種冷凍機械責任者

業務用の冷蔵機械の保守管理をするのに必要なのが「第三種冷凍機械責任者」です。

合格率は20%〜40%程度で、60時間くらいの勉強で取得が可能ですが、「ビルメン4点セット」の中でも最も難しい資格と言われています。

試験詳細については、次のページを参考にしてください。

5-3.ビル管理の会社を探して就職する

資格があれば、転職でも有利にはたらきます。しかし資格がなくても転職は可能です。

企業によっては「資格取得の奨励制度」を設けているところもあります。資格が無いなら、そういう企業を狙って転職するというのも一つの方法です。

また前述のとおり、ビル管理の仕事は時間が不規則になりがちです。仮眠を取る時間があったり「待機時間」が長くなったりケースもあります。それらの時間を有効活用できれば、資格取得の勉強に充てることも可能です。

転職前に時間を捻出するのが難しそうなら、転職してから資格取得にチャレンジするというのもオススメです。

6.ビル管理の主な求人を紹介

最後に、ビル管理の求人案件について全体的な傾向を紹介します。

なお、具体的な「ビル管理の求人・転職情報」については、次のページを参考にしてください。

不動産ジョブマンション管理・ビル管理・フロントの不動産求人/転職情報|

6-1.仕事内容

まず「仕事内容」については企業によって異なります。

ビルのメンテナンスという観点からは、次のような仕事があります。

- 「長期修繕計画」や「点検整備計画」の立案と実行

- 日常の小修繕や小修理

- 緊急対応業務

- データ分析や設備診断

また、具体的な業務としては、

- 委託先業者との連絡調整

- 入居に関わる工事の手配

- 巡回点検

- 管理会社、オーナー、テナントからの問い合わせ対応

などがあります。

なかには「マネージャー」や「管理所長」「管理者」や「理事長」など、責任ある立場の求人案件も目立ちます。実務の現場作業員というよりも、頭脳を活かす仕事も多いです。

6-2.年収

年収としては、400万円〜500万円程度の案件が多いです。

年俸制で、固定残業手当がつくという企業が多く、経験やスキル、専門知識やマネジメント能力によって上下するという傾向があります。

ある企業は、モデル収入として次のような数値を記載しています。

- 入社1年目・ビル所長:450万円

- 入社4年目・ビル所長:550万円

- 入社6年目・エリア統括:750万円

より具体的な「ビル管理の求人・転職情報」については、次のページを参考にしてください。

マンション管理・ビル管理・フロントの不動産求人/転職情報|不動産ジョブ

7.「ビル管理の仕事内容」のまとめ

ビル管理の仕事は、未経験者や女性でも就職ができ、資格取得の意欲さえあれば年収を上げていける仕事です。

ただし仕事の大変さは、就職する会社や配属される現場によって変わります。つまり就職するうえでは、「自分に合った求人選び」も大切と言えるでしょう。

宅建Jobエージェントでは、不動産業界に精通した転職エージェントが希望条件に沿った非公開求人を紹介しています。また、応募書類の添削や面接対策など、プロによるアドバイスも無料で受けられます。

少しでも興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください!

親身になって、

あなたの転職をサポートします!

キャリアアドバイザーへの

無料相談はこちらから!

不動産業界で転職をご検討の方!

宅建Jobに相談してみませんか?

※経験や資格は問いません。